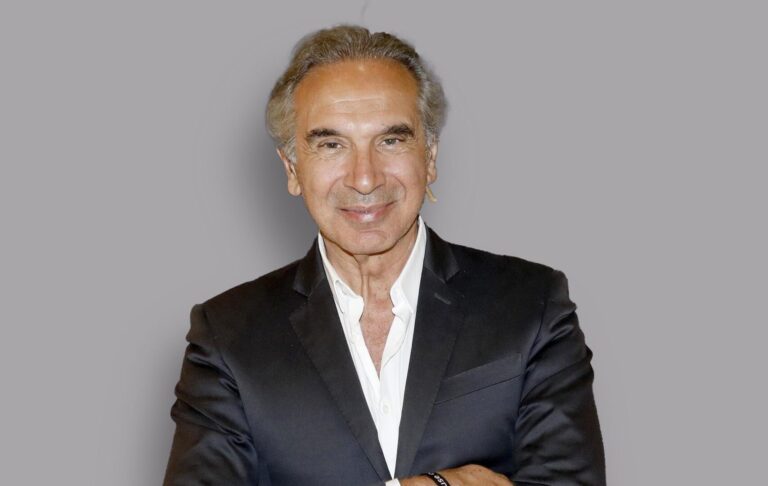

Comprare un prodotto contraffatto è un reato. Dobbiamo spiegare questa cosa ai ragazzi». Insiste molto su questa idea Carlo Capasa, 67 anni, salentino di nascita e milanese di adozione, una vita passata nella moda, cioè nel più eccellente e prestigioso dei settori produttivi italiani, apprezzatissimo all’estero. Conosce bene vari paesi del mondo, in particolare gli Stati Uniti. Dodici anni fa si trovava per lavoro a New York con l’attrice Stefania Rocca, e le chiese: «Vuoi sposarmi?». Il mattino dopo erano marito e moglie. In realtà già si conoscevano bene e avevano due figli che oggi sono adolescenti. Capasa è il presidente della Camera Nazionale della Moda. E per questo è impegnato nella lotta alla contraffazione, nemica giurata della moda.

Capasa, quanto pesa la contraffazione, in particolare quella che proviene dalla Cina, sul settore moda italiano?

«Molto. Ci sono varie stime su questo. La più attendibile dice che su un fatturato di 100 miliardi pesa almeno per 9 miliardi e porta via circa 70mila posti di lavoro».

Solo la contraffazione cinese?

«No, quello che le ho fornito è un dato generale. È molto difficile sapere esattamente quanta di questa contraffazione venga dalla Cina. Noi sappiamo che i paesi che più producono contraffazione, oltre alla stessa Italia, sono proprio la Cina, la Turchia, il Marocco».

Può spiegare il fenomeno della pre-registrazione dei marchi in Cina? È un problema ancora aperto?

«Sì. Soprattutto per le piccole aziende».

Come funziona?

«In Cina ci sono organizzazioni che con dei motori di ricerca si accorgono subito di qualunque azienda italiana registri un marchio. E immediatamente, nel giro di poche ore, anche loro registrano quel marchio. Non solo: spesso registrano anche marchi italiani che non esistono, usando nomi italiani. Ne registrano migliaia con la forte probabilità statistica che prima o poi qualche azienda italiana registri quello stesso marchio. Così l’anticipano».

E poi cosa fanno con questi marchi?

«Alle volte costringono le aziende italiane a ricomprarsi il proprio stesso marchio. Altre volte producono con quel marchio in concorrenza con le aziende italiane. E lì le cose diventano complicate. Alcune aziende sono state costrette a rinunciare al proprio marchio e a cambiarlo. Col rischio di trovare anche il nuovo preregistrato».

Di recente le cose sono cambiate?

«In Cina è migliorata la legislazione. Prima era assolutamente indifendibile il marchio italiano. Adesso invece è possibile ricorrere a un tribunale locale. Però, per ottenere il diritto al proprio marchio e il divieto del marchio contraffatto, bisogna dimostrare la malafede del contraffattore. Solo in quel caso il marchio contraffatto viene revocato».

Però il problema resta.

«Sì, soprattutto per le aziende piccole, o nate da poco. Che si trovano a dovere affrontare comunque spese legali molto ingenti per difendere il proprio marchio. E spesso senza ottenere il risultato».

Alcuni brand italiani hanno intrapreso complesse azioni legali, persino in collaborazione con piattaforme come Amazon.

«Anche noi abbiamo intrapreso azioni legali a difesa dei marchi piccoli. Abbiamo fatto accordi con le imprese di distribuzione stabilendo alcune regole che prima non c’erano. Per limitare, sulle piattaforme, la commercializzazione dei prodotti contraffatti. Fino a qualche tempo fa questo era impensabile».

Con le azioni legali ottenete risultati automatici?

«No. Spesso perdiamo in tribunale. E alle volte quando vinciamo ci accorgiamo che ormai i prodotti contraffatti sono stati già venduti».

Che fare?

«Dobbiamo muoverci sul piano educativo. Spiegare al consumatore che acquistare un prodotto contraffatto è reato».

Chi compra sa che sta aiutando la contraffazione?

«Non tutti. Alcuni acquirenti sono inconsapevoli. Diciamo metà e metà. Dobbiamo diffondere la cultura della legalità».

Quanto può avere successo un’azione di dissuasione sul consumatore?

«Tanti anni fa, quando ero ragazzo, a ogni angolo di strada trovavi il banchetto dove si vendevano le sigarette di contrabbando. Marlboro, Mercedes, Muratti. Le compravi a 300 lire anziché 500. Un bel risparmio. Beh, in pochi anni, negli anni Settanta, quel commercio illegale fu quasi abolito».

Cosa accadde perché quel mercato cessasse?

«Si è insistito sull’aspetto dell’illegalità. Oggi dobbiamo fare la stessa cosa».

Basterà questa semplice campagna?

«No. C’è molto lavoro da fare con le piattaforme digitali. Bisogna azzerare la vendita delle contraffazioni sulle piattaforme».

Le aziende italiane che cosa stanno facendo?

«Stanno investendo molto, a livello tecnologico, per difendere i propri prodotti. Quando il passaporto digitale europeo sarà perfettamente funzionante, tutto sarà più semplice: col passaporto del prodotto, io, quando compro, saprò tutto di quel prodotto. Non ci saranno più scuse. L’avvento del passaporto digitale chiarirà la genesi dei prodotti e li renderà tracciabili».

State lavorando sulla tracciabilità?

«Sì, come Camera della Moda siamo presenti in Europa sia al tavolo dell’ecodesign forum, sia al tavolo sulle materie prime».

Qual è il ruolo delle piattaforme dell’e-commerce?

«La piattaforma ci dice: se vedo un prodotto falso lo blocco. Dovrebbe essere molto più responsabile nella selezione dei prodotti».

Un messaggio ai consumatori per la difesa della moda.

«Direi che noi dobbiamo capire che quando acquistiamo un prodotto contraffatto finanziamo le mafie. Cioè siamo complici. Dobbiamo iniziare dai ragazzi, dalle scuole. I giovani pensano che in fondo sia una ragazzata. Non lo è».

© Riproduzione riservata